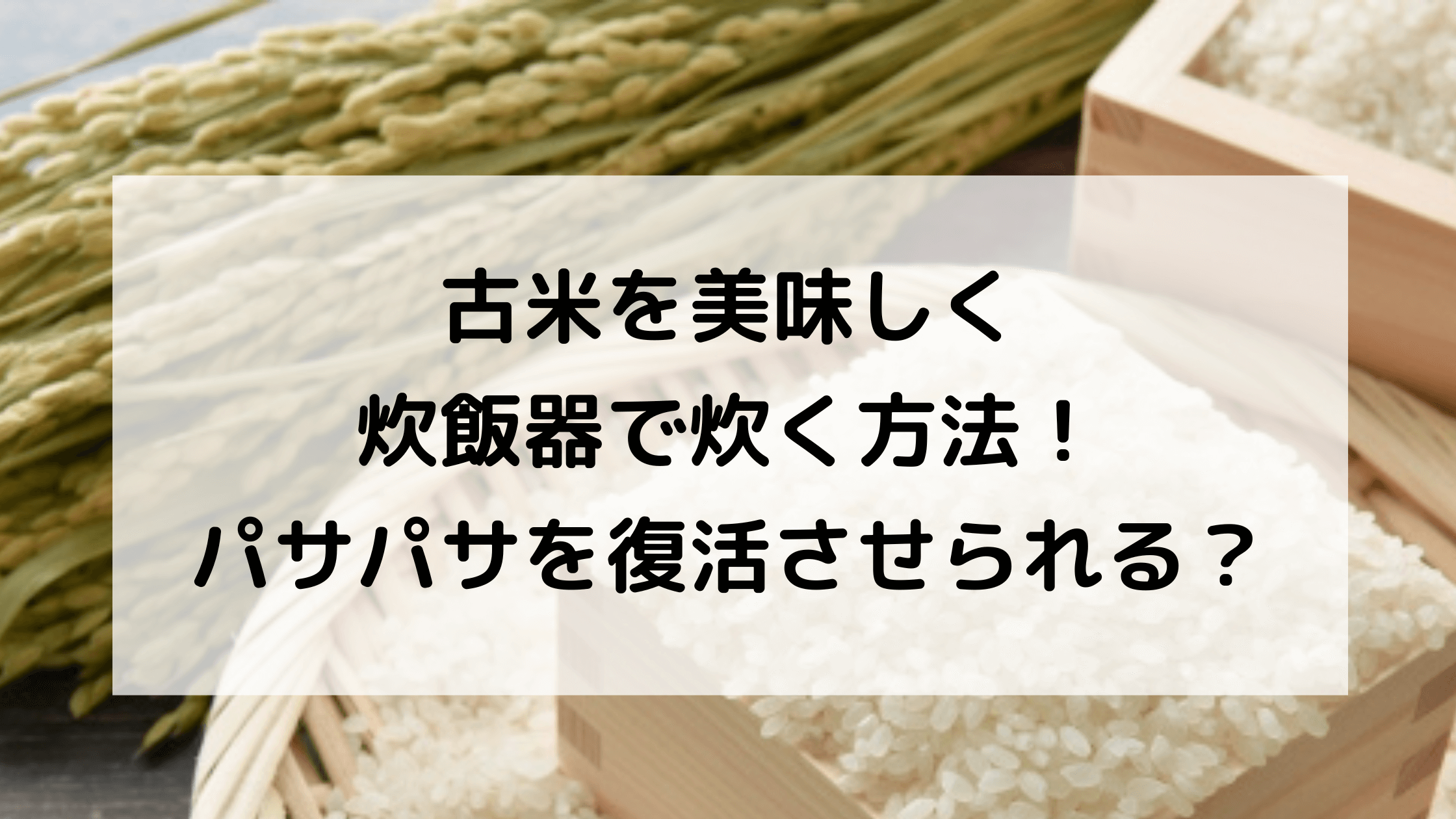

古米を美味しく炊飯器で炊くには、研いだ後に氷やみりん、大根おろし、はちみつ、サラダ油を入れるか、もち米をブレンドすること。

これらのものを入れると、古米でも美味しく炊飯器で炊くことが出来ます!

極力は古米も美味しい状態にして食べたいですよね!

今回は古米の炊き方に悩んでいるあなたのために、古米を美味しく炊飯器で炊く方法をご紹介します。

古米が余っている場合は、試していくと良いですよ!

古米がパサパサして臭い!復活させる方法は?

古米を炊くとパサパサになるなら、復活させるためにも、氷やみりん、大根おろし、はちみつ、サラダ油のいずれかを入れるか、もち米をブレンドして炊飯しましょう!

すると、古米であってもパサパサ感がなくなり、新米のような風味が復活して、美味しく炊飯器で炊けるのですよ。

ではより詳しく古米を美味しく復活させる方法を紹介しますね。

氷を入れる

古米を研いで適切量より少し少なめの水を注ぎ、古米一合につき氷を一個入れてから炊飯器をスタートさせましょう。

氷を古米に入れると、炊飯しているとき、注いだ水が沸騰する時間が長くかかります。

注いだ水が沸騰する時間が長いと、古米であっても水分が米全体によく行き渡り、パサパサ感がなくなりモチッとした食感になりますよ!

みりんを入れる

古米一合につき、大さじ1杯のみりんを入れるだけでも、古米を美味しく復活させて炊くことが出来ます。

しかもみりんを入れると、古米特有のニオイも消えるので、より美味しく炊飯器で炊けるでしょう。

みりんって料理に照りや甘みやコクを出すだけでなく、古米の復活にも役立つので便利ですね!

大根おろしを入れる

大根おろしの汁には酵素が含まれており、この酵素により古米のでんぷんが分解されて、旨味やツヤを出すことが可能。

そのため、大根おろしを古米一合につき、大さじ1杯を入れていきましょう。

加熱されるため、大根おろし特有の辛みは消えるので、美味しく炊飯器で炊き上げられますよ。

はちみつを入れる

古米三合につきはちみつを大さじ一杯入れて炊くと、ツヤと程よい甘みが加わるので、美味しく復活させられます。

ただし小さいお子さんがいる場合だと、はちみつを入れて炊いたご飯は食べさせられないので、違う復活方法をすると無難ですね。

乳幼児がいないご家庭なのでしたら、はちみつを入れて炊くことも試してみてください。

サラダ油を入れる

古米三合に対して小さじ1/2杯のサラダ油を入れて炊くと、ツヤが出てパサパサ感がないご飯が炊けますよ!

時間が経ってもパサパサになりにくいので、おにぎりを作るのにも向いている復活方法です。

もち米をブレンドする

古米2:もち米1の分量でブレンドして、水も目盛りより少しだけ多めにして炊くと、しっとり感が出て美味しくなるもの!

もち米をブレンドすると、古米の食感が新米のように復活するため、ご家庭にもち米もある場合はお試しくださいませ。

以上が古米のパサパサ感をなくして美味しく復活させる方法です。

基本的にどの方法も簡単なので、トライしてみると良いでしょう。

古米の賞味期限はいつまで?

古米の定義とその種類

古米とは、収穫から1年以上が経過したお米のことを指します。

日本では毎年秋に収穫されたお米が「新米」として流通し、その年の年末頃から翌年以降になると「古米」と呼ばれるようになります。

さらに、収穫から2年以上経過したものは「古古米」、それ以上になると「陳米」と呼ばれる場合もあります。

これらの分類は、見た目ではなかなか区別がつきませんが、味や香り、食感に違いが現れることが特徴です。

賞味期限と消費期限の違い

「賞味期限」と「消費期限」は混同されがちですが、意味が異なります。

賞味期限はその食品を「美味しく食べられる期間」を示しており、期限を過ぎたからといってすぐに食べられなくなるわけではありません。

一方で消費期限は「安全に食べられる期限」であり、過ぎた食品は健康を害する恐れがあります。

お米には基本的に賞味期限は表示されておらず、代わりに「精米年月日」が記載されています。

この日付を基準に保存期間を見極める必要がありますね。

一般的な米の賞味期限の目安

未開封の白米の場合、適切な保存環境であれば精米から6ヶ月程度まで美味しく食べることができます。

ただし、気温や湿度が高い環境では劣化が早まるため、保存場所や容器選びが非常に重要です!

冷暗所での保存、もしくは冷蔵保存が望ましいとされています。

【開封後の古米の賞味期限】

・気温が高い時期なら約1ヶ月

・冬場など寒い時期なら2ヶ月

開封後のお米は、早めに食べ切ったほうがよさそうですね。

暑い時期は、古米も常温で置いておくと、風味の劣化が早まりますよ…。

賞味期限が切れると食べられないことはないですが、風味がかなり劣化して、あんまり美味しさを感じないこともあります…。

古米は劣化がどんどん進むし、きちんと管理しておかないと、虫が湧く可能性もあるので注意しましょうね!

古米は本当に食べられるのか?

未開封の古米の状態と保存状態

未開封の古米であっても、保存状態が適切であれば食用に問題はありません。

特に温度と湿度が低い環境、そして直射日光を避けて保存されていた場合、風味は多少落ちるものの炊飯して食べることが可能ですよ。

ただし、保存期間が長くなるにつれ、お米の乾燥が進み、食感が硬くなったり味が淡白になったりすることがあります。

調理の際には、水の量をやや多めにして炊くなどの工夫が必要ですね。

開封後の古米の劣化具合

一度開封したお米は空気や湿気、雑菌にさらされるため、劣化が進みやすくなります。

特に夏場の高温多湿な季節では、1ヶ月程度で味や香りに変化が出ることがあります。

見た目に変化がなくても、炊いた際に異臭がしたり、食感がぼそぼそしていたりする場合は、劣化が進んでいる可能性があります。

開封後は密閉容器に入れて、冷暗所または冷蔵庫で保存するのが望ましいですね。

10年前や2年前の米は食べられるか?

2年前の米については、保存状態が良好であれば炊飯して食べることができる場合があります。

特に密閉されていて冷暗所に置かれていた場合には、味は多少落ちても、安全性には大きな問題がないケースもあります。

一方で、10年前の米はたとえ未開封であっても、虫やカビが発生していたり、風味が極端に落ちている可能性が高くなります。

このようなお米は、食用としてではなく、再利用や処分の対象とした方が安全ですよ。

古米の安全性チェック方法

臭いや色での劣化判断

劣化したお米は、見た目や臭いに変化が現れます。特に、

・酸っぱい臭い

・カビ臭

・古びた油のような臭い

がする場合は要注意です。また、

・米粒が黄ばんでいる

・黒ずんでいる

・白く粉を吹いたような見た目

になっている場合も、劣化のサインです。

このような変化が見られた場合は、無理に食べずに処分を検討しましょう。

カビ発生のサインと対処法

お米にカビが発生すると、表面に白、黒、または緑色の斑点が現れることがあります。

カビは肉眼で確認できる頃にはかなり広がっている可能性があるため、一部だけ除いて使用するのではなく、全体を処分したほうがよいでしょう。

カビは健康被害を引き起こす原因にもなるため、少しでも疑わしい場合は使用を避けましょうね。

水分量の確認方法

お米の水分量は、保存状態の良し悪しを判断する一つの基準です。

お米を手でつかんだ際にしっとりと感じたり、粒同士がくっついていたりする場合、水分を吸っている証拠。

高湿度の環境ではカビの原因になるため、そのような状態のお米は早めに使い切るか、保存環境を見直す必要があります。

乾燥剤を入れた密閉容器での保存が有効ですよ。

古米の保存方法とコツ

冷蔵庫での効果的な保存法

お米を冷蔵庫の野菜室に保存することで、劣化のスピードを大幅に遅らせることができます。

温度と湿度が安定しており、虫の発生も防ぐことができますよ。

保存する際は、必ず密閉できる容器に入れて、臭い移りを防ぎましょう。

また、購入時の袋のままではなく、密閉性の高い保存容器に移し替えるのがよいですよ。

常温保存のポイントと注意点

常温保存をする場合は、直射日光を避けた冷暗所に置くことが基本です。

特に夏場や梅雨時は湿気が多いため、保存場所の見直しや乾燥剤の併用が必要です。

虫の侵入を防ぐためには、開封後すぐに密閉容器に移すことが重要!

新聞紙で包むなど、遮光対策も効果的です。

密閉容器の重要性と選び方

密閉容器は、お米の鮮度を保つうえで欠かせないアイテムです。

湿気を遮断し、虫の侵入を防ぐために、パッキン付きの密閉容器やジッパーバッグの使用をおすすめします。

特にプラスチック製やガラス製の容器は、洗って繰り返し使えるため経済的です。

冷蔵保存を考えている場合は、容器のサイズにも注意し、冷蔵庫に入れやすい形状を選ぶとよいでしょう。

まとめ

古米を美味しく炊飯器で炊くには、氷やみりん、大根おろし、はちみつなどを入れるか、もち米をブレンドして炊くこと。

パサパサで臭みのある古米でも、ニオイが消えて、美味しく炊き上がるようになりますよ!

また、古米の賞味期限は暑い時期だと1ヶ月間、寒い時期だと2ヶ月間なので、この期間内になるべく、食べ切っていきましょう。

古米は賞味期限切れになると、よりパサパサになるので、とにかく古米は早く消費することをおすすめします。